Aucun produit

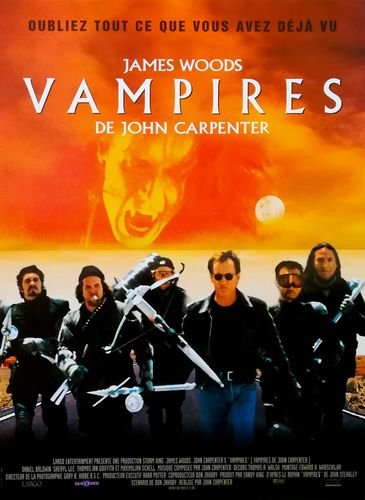

"Vampires" (1998) de John Carpenter : Quand les cow-boys chassent les buveurs de sang

Ah, les années 90. Une décennie bénie où les chemises à carreaux, les lunettes ovales et les effets spéciaux douteux cohabitaient joyeusement sur nos écrans. Et parmi les perles cinématographiques un peu rugueuses de cette époque se trouve un ovni signé John Carpenter : Vampires (1998), ce western gothique sous stéroïdes qui mélange la chasse aux suceurs de sang avec des punchlines à faire pâlir Clint Eastwood. Alors, asseyez-vous confortablement, croquez un ail confit (ou une gousse si vous êtes puriste), et partons ensemble explorer ce film où les vampires ne brillent pas au soleil, mais explosent façon feu d’artifice.

1. John Carpenter, toujours là où on ne l’attend pas

Commençons par l’homme derrière la caméra : John Carpenter. Ce bon vieux John, c’est un peu le tonton rock’n’roll du cinéma de genre. On lui doit Halloween, The Thing, New York 1997, autant dire qu’il n’a jamais hésité à plonger tête la première dans des ambiances moites et menaçantes.

Mais avec Vampires, Carpenter prend un virage serré à droite (façon pick-up lancé à 100 km/h dans le désert du Nouveau-Mexique) et mêle deux univers qu’on n’aurait pas forcément pensé marier un jour : le western et l’horreur vampirique. Et attention, on ne parle pas d’un western avec des cowboys qui portent du cuir noir et des crocs. Non, ici on a un vrai trip de chasseurs de vampires en mode "rangers alcooliques et fusils à pompe".

2. James Woods ou comment passer de geek à badass en 10 secondes

Au centre du carnage, un héros improbable : Jack Crow, interprété par James Woods. Oui, James Woods. Le gars qui joue d’habitude des nerds brillants et légèrement névrosés se transforme ici en machine à punchlines à moustache invisible, clope au bec et croix en argent dans la poche. Son personnage, c’est le mec qui commence la journée par un bain de sang et la termine par un whisky sec en ruminant des menaces contre Satan lui-même.

Jack Crow, c’est un peu si Dirty Harry avait été élevé par Van Helsing. Il est à la tête d’une escouade gouvernementale de chasseurs de vampires, sponsorisée par le Vatican (car évidemment, qui d’autre ?), et sa mission est simple : faire sauter du vampire à la chaîne, sans oublier de brûler les restes, parce que dans ce monde-là, les vampires sont aussi inflammables que de l’essence dans un barbecue.

3. Une équipe, un massacre, une vendetta

Dès les premières minutes, Carpenter annonce la couleur : la team de Jack attaque un nid de vampires avec l’élégance d’un déménagement express. On entre à coups de pied dans les portes, on tire à la mitrailleuse, et on extrait les vampires à la lumière du jour grâce à un treuil (vraiment). Oui, un treuil, comme dans un garage. Tirer un vampire au soleil pour le voir brûler, c’est le genre de sport extrême qu’on pourrait proposer dans une colonie de vacances sponsorisée par Blade.

Mais la fête tourne court quand Valek entre en scène. Valek, c’est le big boss, le Dracula des années 90, avec le brushing luisant et les canines bien aiguisées. Interprété par Thomas Ian Griffith, ce vampire a la dégaine d’un rockeur gothique en tournée et la puissance d’un bulldozer dopé à l’hémoglobine. Il massacre l’équipe de Jack comme s’il écrasait des chips. C’est brutal, c’est sanglant, et ça vous rappelle que dans ce film, les vampires ne font pas du tricot.

4. Sheryl Lee, la télépathe en détresse (mais pas trop)

Au milieu du chaos, on retrouve Katrina (Sheryl Lee, l’icône de Twin Peaks), une prostituée mordue par Valek qui devient une sorte d’antenne humaine : elle partage les visions du vampire, un peu comme une carte SIM ensorcelée. Plutôt que de s’enfuir, Jack décide de la garder vivante – enfin, plus ou moins – et de l’utiliser comme GPS pour retrouver Valek.

On aurait pu craindre le cliché de la "fille en détresse", mais Katrina a du répondant, une détermination farouche et une manière très personnelle de gérer sa lente transformation en vampire. Entre deux visions, elle balance quelques répliques bien senties et crache au visage des mâles dominants. On valide.

5. Daniel Baldwin : le sidekick bourru

Ajoutez à cela Montoya, joué par Daniel Baldwin (le frère moins célèbre, mais tout aussi barbu, d’Alec). Montoya, c’est le sidekick grognon, jamais à court de regards lourds et de décisions douteuses. Son flirt étrange avec Katrina, alors qu’elle vire lentement au monstre suceur de sang, fait un peu grincer des dents aujourd’hui, mais on va dire que c’était une autre époque (celle où un revolver et un regard ténébreux réglaient tous les problèmes).

6. Une ambiance entre western et hard rock

Le vrai tour de force de Carpenter dans ce film, c’est son ambiance. Entre les décors désertiques, les motels miteux et les flingues crasseux, on a vraiment l’impression d’assister à un western post-apocalyptique. La bande-son, composée par Carpenter lui-même (comme souvent), est un mélange de riffs de guitare sèche, de rock sudiste et de nappes électroniques étranges qui collent parfaitement à l’ambiance.

On est loin du glamour gothique de Entretien avec un vampire ou du romantisme nocturne de Dracula de Coppola. Ici, c’est du sang, de la sueur et des balles bénies. Les vampires crient, mordent, explosent. Et les chasseurs boivent, fument, insultent, et recommencent. C’est un cycle de violence joyeusement assumé.

7. Pas parfait, mais délicieusement imparfait

Alors oui, Vampires n’est pas un chef-d’œuvre du septième art. Le rythme est parfois bancal, certains dialogues sentent un peu la naphtaline, et les effets spéciaux ont vieilli comme un yaourt oublié au soleil. Mais c’est justement ce qui fait son charme. C’est un film qui ne s’excuse pas d’être ce qu’il est : un mélange de série B, de film d’action et de western de minuit.

Il y a une sincérité dans la mise en scène, un amour pour le genre qui transpire de chaque plan, même les plus kitsch. Et au fond, on sent que Carpenter s’est fait plaisir en tournant cette aventure sanglante dans le désert américain.

8. Répliques cultes et scènes d’anthologie

Difficile de ne pas mentionner quelques pépites de dialogues dans le film. Jack Crow a toujours une réplique mordante (haha) à la bouche. Entre deux mises à mort, il lâche des perles comme :

"Tu sais ce que c’est qu’un vampire, fiston ? C’est un tueur. Un tueur mort-vivant."

Ou encore :

"Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais entrer dans cette pièce, je vais les sortir un par un, et je vais les faire cuire au soleil comme des nuggets."

Des scènes comme l’attaque du motel, le combat final dans une église en ruine, ou le duel entre Jack et Valek sont autant de moments d’action stylés (ou un peu grotesques, selon votre niveau de tolérance au kitsch) qui donnent au film cette patine unique. Ce n’est pas Blade Runner, mais c’est fun, bruyant, et totalement décomplexé.

9. Carpenter fatigue, mais ne faiblit pas

À noter que Vampires arrive à une période où Carpenter commence à en avoir un peu marre de Hollywood. Il le dit lui-même : il voulait juste faire un film cool, avec du sang, des crocs et de la guitare. Et dans ce sens, il a totalement réussi. Ce n’est pas un film pour les puristes de la mythologie vampirique, ni pour ceux qui attendent une réflexion métaphysique sur la vie éternelle. C’est pour les amateurs de steaks saignants, de santiags poussiéreuses et de cinéma qui sent la sueur et la poudre.

10. Et au final ?

Vampires est un film qui assume tout : son casting improbable, ses effets spéciaux datés, ses dialogues musclés, son univers western-horrifique. C’est une œuvre qui transpire la liberté créative, la clope mal roulée et le plaisir coupable.

★★★☆☆ : film vu plusieurs fois et je trouve que Vampires, c’est comme un vieux whisky : brut, fumé, un peu râpeux, mais diablement efficace.

Messages connexes

Catégories de blog

Articles de blog récents

Rechercher dans le blog

Archives du blog

- 2025

- 2024

- janvier (31)

- février (29)

- mars (33)

- avril (31)

- mai (31)

- juin (30)

- juillet (31)

- août (35)

- septembre (59)

- octobre (62)

- novembre (62)

- décembre (62)

- 2023

- janvier (32)

- février (28)

- mars (31)

- avril (31)

- mai (31)

- juin (30)

- juillet (31)

- août (32)

- septembre (30)

- octobre (32)

- novembre (30)

- décembre (31)

- 2021

Whatsapp

Whatsapp